始めに

スティーヴン・クレイン『赤い武功章』解説あらすじを書いていきます。

背景知識、語りの構造

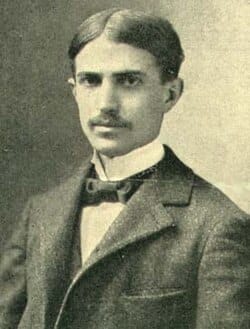

クレインの作家性

クレインは、物語の美化を嫌い、現実をありのままに描く手法を模索しました。クレインはトルストイの『戦争と平和』や『セヴァストポリ物語』を読んでいました。特に戦争の英雄的な側面ではなく、混乱、恐怖、無意味さを冷徹に描く手法に感銘を受けました。ほかにもゾラから影響されました。

ウィリアム=ディーン=ハウエルズは アメリカ・リアリズムの法王と呼ばれた人物で、クレインの『街の女マギー』の才能を認め、彼を文壇に紹介しました。ハムリン=ガーランドは中西部の厳しい農村生活を描いた作家で、クレインを助けました。

またクレインはキップリングの簡潔で力強い文体を非常に好んでいました。ほかに厳格な牧師の父と宗教活動家の母の影響は絶大です。彼の作品に頻繁に登場する救いのなさや冷淡な宇宙というテーマは、幼少期の宗教的環境への反動や問いかけでもありました。

英雄譚風刺

主人公ヘンリー=フレミングにとって、当初勇気とはギリシャ神話のような華々しい英雄的行為でした。しかし、実際の戦場を経験する中で、その定義は揺らぎます。ヘンリーが最終的に見せる勇気は、高潔な信念からではなく、恐怖や怒り、あるいは集団心理によるトランス状態から生まれたものでした。

タイトルにもある赤い武功章(負傷)をヘンリーが負うのは、敵との戦闘ではなく、逃走中に味方に殴られた時です。この偽りの勲章を周囲が本物の勇気の証と信じ込む皮肉は、本作のテーマの一つです。

自然主義と成長

クレインは自然主義の先駆者であり、この作品でも自然は人間の生死に全く関心がないという冷酷な視点を提示しています。激しい戦闘で血が流れているすぐ側で、空は青く澄み、小鳥がさえずり、太陽が輝いています。戦場において、個々の人間は意志を持った存在ではなく、巨大な機械の一部として扱われます。作品内で兵士たちはしばしば「青い軍隊」「灰色の軍隊」といった色や集団で描写され、個人の名前よりも「青年(ヘンリー)」「背の高い兵士(ジム)」といった役割で呼ばれます。激戦の最中、ヘンリーは自分自身が一つの部品になったような感覚に陥ります。近代戦における個人の無力さを象徴しています。

この物語は、夢見がちな少年が、死の恐怖と自己の卑怯さを直視し、最終的に男として成長するビルドゥングス・ロマンの側面も持っています。最後にヘンリーは、自分の犯した過ちを静かに胸に収め、現実の重みを受け入れます。この静かな悟りこそが、彼が少年期を脱した証として描かれています。

物語世界

あらすじ

主人公の青年ヘンリー=フレミングは、ギリシャ神話のような華々しい英雄伝に憧れ、母の反対を押し切って北軍に志願します。しかし、現実は退屈なキャンプ生活の連続。いざ戦闘が近づくと、彼は自分は恐怖に負けて逃げ出してしまうのではないかという強烈な不安に襲われます。

ついに実戦が始まります。最初の攻撃は何とか持ちこたえたヘンリーですが、敵の第二波が押し寄せた瞬間、パニックに陥り、銃を捨てて森の中へ逃げ出してしまいます。戦場の裏側を彷徨う彼は、凄惨な負傷兵たちの列に遭遇し、傷一つない自分に猛烈な恥じ入るような思いを抱きます。

彼は、負傷兵たちが誇らしげに掲げる傷を羨ましく思うようになります。自分も傷を負っていれば、逃亡の罪悪感から解放されるのに、と。

混乱の中、撤退する味方の兵士を引き止めようとしたヘンリーは、パニック状態の味方に銃床で頭を殴られ、負傷します。

皮肉にも、彼は味方に殴られた傷を敵との戦いで負った名誉の負傷と偽って自分の連隊に戻ることに成功します。仲間たちは彼を英雄として温かく迎え入れ、彼はその嘘に守られながら再び戦列に加わります。

翌日の戦闘で、ヘンリーは昨日までの臆病さが嘘のように、怒りに任せてがむしゃらに戦います。彼は旗手として先頭に立ち、敵の旗を奪い取るという手柄まで立てます。戦闘が終わった後、彼は自分の卑怯な逃亡と偽りの傷、そして狂乱の武功を振り返ります。

物語のラスト、ヘンリーの心からは、かつての幼い虚栄心が消え去っています。彼は自分の過去の過ちを隠し通したままですが、それを胸に抱え、死の恐怖を克服したことで、自分は運命の駒の一つに過ぎないという冷徹な現実を受け入れます。空には、激戦の血の色とは対照的な、穏やかな太陽の光が差し込むところで物語は幕を閉じます。

コメント