始めに

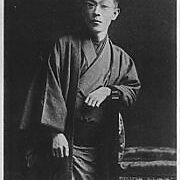

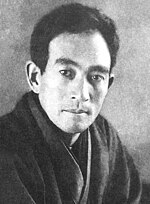

志賀直哉『赤西蠣太』解説あらすじを書いていきます。

背景知識

白樺派の理想主義とヒューマニズム

志賀直哉は白樺派の中心となった作家です。白樺派は、学習院の同人誌である白樺のグループの作家の名称で、傾向としては理想主義や人道主義を掲げて、そこから生田長江など自然主義の作家や評論家との論争がありました。

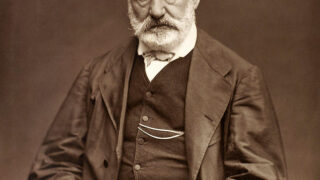

白樺派は有島武郎(『或る女』)、里見とん(『多情仏心』)の兄弟や武者小路実篤(『友情』)、長与善郎などの小説家の他にも詩人、歌人、画家もいて、作風の傾向もまちまちでした。とはいえこのグループではトルストイ(『戦争と平和』『アンナ=カレーニナ』)、ニーチェなどは広く共有され、トルストイ(『戦争と平和』『アンナ=カレーニナ』)のヒューマニズムからは志賀も影響が顕著です。

漱石のプラグマティズム。内村鑑三のヒューマニズム。

また志賀直哉は夏目漱石や内村鑑三から顕著な影響を受けました。

漱石は英文学から影響が大きいですが、本作もシェイクスピアの艶笑コメディや歴史劇風の内容です。変装してあれこれ策を巡らせたり、家督の相続やお家騒動が背景になるドラマはそうしたジャンルと共通します。

また内村鑑三の理想主義や生の哲学からの影響も伺えます。

漱石とシェイクスピア

漱石は英文学からの影響が顕著ですが、本作も英文学シェイクスピアの歴史劇、喜劇からの影響が大きいです。私淑したトルストイ(『戦争と平和』『アンナ=カレーニナ』)も(ゲーテ、ディケンズを経た間接的影響ですが)シェイクスピアの影響が顕著でした。志賀には、シェイクスピアを下敷きとするものに、他に『クローディアスの日記』(『ハムレット』パロディ)があります。

シェイクスピアには、歴史劇、喜劇がさまざまにありますが、本作は伊達騒動が下敷きとなっていて、本作は歌舞伎や浄瑠璃のお家騒動ものの様式を、イギリス=ルネサンス様式とフュージョンさせた感じです。

お家騒動ものとは江戸時代の大名や旗本家の事件を扱う浄瑠璃などのジャンルです。 お家を横領しようと図る叔父敵などの悪人や無能な若殿、これに抗う忠臣らの争いを描くジャンルです。

シェイクスピアも『リア王』など、封建主義社会での地位相続が背景になる作品があります。

本作では、赤西蠣太という密偵が、白石の殿様(片倉景長)の命を受け、伊達兵部の悪事を暴くべく屋敷に潜入します。やがて屋敷から逃げ出すための口実を得ようと、恋文を小江という腰元に出すものの受け入れられてしまう、というラブコメディになっています。キャラクターが変装したりして身分を偽り、目的のために策略をさまざまに巡らせるというプロットは多くのシェイクスピアの喜劇に共通する内容(『十二夜』『尺には尺を』など)です。

物語世界

あらすじ

赤西蠣太は白石の殿様(片倉景長)の命を受け、伊達兵部の悪事を暴くべく屋敷に潜入します。

密書がおよそ完成したところで帰ることになったものの、怪しまれないように辞める動機をつくろうとします。そこで共に白石の命で別の原田甲斐の屋敷に潜入していた銀鮫鱒次郎の提案で、腰元・小江(さざえ)に艶書を送り、振られることで、暇をもらおうとします。

しかし小江は蠣太を受け入れてしまいます。困った蠣太は、二度目に書いた手紙を拾った老女蝦夷菊に書置を書き、屋敷を後にします。

伊達騒動が終わり、蠣太は本名に戻ります。鱒次郎は、甲斐のために殺されます。二人の恋の顛末は、誰にもわかりません。

参考文献

・阿川弘之『志賀直哉』

コメント