始めに

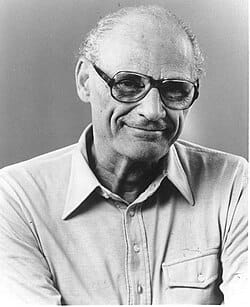

アーサー=ミラー「るつぼ」解説あらすじを書いていきます。

背景知識、語りの構造

アーサー=ミラーの作家性

ミラーが最も影響を受けたと公言しているのが、ノルウェーの劇作家ヘンリック=イプセンです。イプセンは個人の道義的責任と社会の欺瞞の対立を描きました。これは『みんな我が子』や『セールスマンの死』の核となるテーマです。

ミラーは、自身の劇を普通の人間による悲劇と定義しましたが、その構造はソポクレスなどのギリシャ悲劇に基づいています。社会的な地位ではなく、人間の尊厳を守るために破滅を選ぶ主人公の姿に、古典的な悲劇の崇高さを重ねました。

ロシアの文豪ドストエフスキーからも、心理的な深みを学びました。ほかにもクリフォード=オデッツという1930年代の米国で活躍した左翼的な劇作家からも刺激されました。

また1929年の大恐慌で家業が倒産した実体験は経済的成功への執着と挫折というテーマの背景です。

集団狂気

この劇の最大の恐怖は、悪魔そのものではなく、根拠のない噂が社会を飲み込んでいく過程にあります。自分の身を守るために他人を告発し、その告発がさらなる恐怖を生むという負のループが描かれます。普段は理性的で信心深い人々が、一度集団ヒステリーに陥ると、いかに容易に狂気に加担してしまうかをミラーは暴き出しました。

主人公ジョン=プロクターは、法廷が強いる嘘の自白と、自分自身の良心の間で激しく葛藤します。当時の裁判所は我々に従わない者は悪魔の味方だという二者択一を迫ります。社会全体が狂っていく中で、たった一人でそれは間違っていると言い続けることの困難さと尊さが描かれています。

赤狩りの寓意

物語のクライマックスで、プロクターは命を助ける代わりに嘘の自白書に署名することを求められます。しかし、彼はそれを拒みます。彼にとって名前とは単なる呼称ではなく、自分自身の誠実さそのものでした。命を捨ててでも、自分に嘘をつかずに死ぬことを選ぶ姿は、古典的な悲劇の極致と言えます。

執筆当時、ミラーの友人たちが共産主義者の疑いをかけられ、仲間を売ることを強要されていました。ミラーは1692年の魔女裁判を借りて現代のアメリカでも同じ愚行が繰り返されていると警告しました。復讐心や欲欲といった個人的な恨みが、正義という仮面をかぶって他者を攻撃する仕組みを鋭く批判しています。

物語世界

あらすじ

1692年、マサチューセッツ州セーラム。夜の森で少女たちが踊り、まじないを行っているのをパリス牧師が目撃します。翌朝、パリスの娘ベティが意識不明の状態になり、村には魔女の仕業だという噂が広まります。

少女たちのリーダー格であるアビゲイルは、自分たちの罰を逃れるため、そして以前不倫関係にあったジョン=プロクターの妻エリザベスを排除するために、自分たちは悪魔を見たと嘘をつき、村人を次々と告発し始めます。

アビゲイルら少女たちは、法廷で悪魔の使いが見えると演技をし、村の有力者や善良な人々を次々と魔女として指名していきます。派遣されたダンフォース副知事らは、一度始めた裁判を止めることは法の権威を傷つけると考え、疑わしい証拠のみで次々と死刑判決を下します。 村人たちも、日頃の恨みや土地争いを解決するために、この魔女狩りを利用し始め、村は疑心暗鬼の地獄と化します。

自分の妻エリザベスが逮捕されるに至り、農夫ジョン=プロクターは意を決して法廷に立ちます。彼はアビゲイルの嘘を暴くため、自らの不倫を告白し、アビゲイルが復讐心で動いていることを証明しようとします。

しかし、裁判所が証人として呼んだ妻エリザベスは、夫の家名を汚すまいと夫は不倫などしていないと嘘をついてしまいます。この良心ゆえの嘘が裏目に出て、プロクターは逆に悪魔の使いとして告発されてしまいます。

数ヶ月後、処刑の朝。プロクターを死なせたくない当局は、彼に魔女であったという偽りの自白書に署名すれば命を助けると持ちかけます。一度は家族のために署名をしようとしたプロクターですが、最後に激しく拒絶します。

彼は、嘘の自白によって仲間を裏切り、自分自身の誇りを捨てることを拒んだのです。彼は自白書を破り捨て、絞首台へと向かっていきます。

プロクターが死を選んだとき、妻エリザベスは彼を止めようとする牧師に対し、こう言い放ちます。「あの人は今、自分の正しさを手に入れたのです。それを奪うことは誰にもできません」と。

コメント