始めに

トマス=カーライル『衣装哲学』解説あらすじを書いていきます。

背景知識、語りの構造

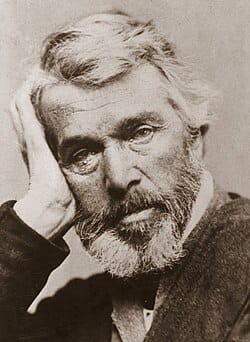

カーライルの作家性

カーライルはゲーテの『ヴィルヘルム・マイスター』を英訳しており、彼の諦念という概念や、混沌とした世界の中に神聖な秩序を見出す姿勢に深く共鳴しました。若き日のカーライルが陥ったニヒリズムから脱却し、肯定的な精神永遠の然りへと向かうきっかけを与えたのがゲーテでした。ジャン=パウルのロマン主義からも刺激があります。またカーライルは初期に『シラー伝』を執筆しており、シラーに影響を受けました。

フィヒテはドイツ観念論の哲学者です。カーライルの英雄崇拝の概念は、フィヒテの学者の使命という考え方に根ざしています。この世の現象の背後に神的理念が存在し、それを読み解き民衆を導くのが英雄であるという信念を固める一助となりました。

厳格なカルヴァン主義の家庭で育ったため、聖書やジョン=ノックスの精神的誠実さが彼の根底に流れています。エドワード=ギボンの歴史家としての客観性や文体の構築において、若い頃に多読し影響を受けました。

タイトルの意味

「衣裳」とは、私たちの周りにあるすべての形あるもの(物質、言語、法律、宗教、習慣、肉体)を指します。カーライルは、これらはすべて神的な理念や精神がこの世に現れるための衣裳に過ぎないと考えました。19世紀当時で古くなった宗教や制度を脱ぎ捨て、新しい精神に合った「新しい服」を仕立て直す必要がある、というのがタイトルの真意です。

本書は、主人公が絶望から希望へと至る精神の遍歴を描きます。永遠の否 はすべてが機械的で意味がないと感じる、深いニヒリズムと恐怖の段階です。そこから無関心の中心という恐怖は消えたが、まだ希望も見出せない、虚無の停滞期に至ります。さらに永遠の然りという自己中心的な幸福の追求を捨て、義務と行動の中に神聖な肯定を見出す境地に達します。

労働と自己実現

自然的神超地論 という、奇跡は過去のものではなく、今ここにあるという考え方が描かれます。科学ですべてが説明できる現代においても、沈む夕日や道端の石ころ、あるいは人間の存在そのものが、実は説明不能な神秘に満ちていると説きました。そこから世界を単なる巨大な機械と見る功利主義や合理主義を激しく批判しました。

考え込むのをやめて、目の前の義務を果たせという実践的な教えを説いています。幸福を追い求めるのではなく、自分に与えられた仕事を誠実にこなすこと。それが混沌とした世界で人間が尊厳を保つ唯一の道であると主張しました。

物語世界

あらすじ

物語は、あるイギリス人の編集者(語り手)が、ドイツの架空の大学都市ヴァイスニヒトヴォに住む友人、ディオゲネス=テューフェルスドレック教授から、とんでもない原稿を受け取るところから始まります。

原稿は『衣裳、その起源と影響』というタイトルの、支離滅裂で深遠な論文です。編集者は、あまりにも難解な論文をなんとか整理し、教授の伝記を交えながらイギリスの読者に紹介しようと奮闘します。

編集者は、教授の過去を知るために「6つの紙袋」に詰め込まれた断片的なメモを読み解いていきます。教授はかつて、ブルーミーネという女性に恋をしますが、失恋。さらに、科学万能主義の世の中で神を見失い、深い虚無に陥ります。そして永遠の否(世界は冷たい機械に過ぎず、自分は宇宙の迷子だと感じ、死の恐怖に怯える段階)、無関心の中心(あらゆることに無感動になり、世界を放浪する魂の空白期間)を経て、永遠の然りに至り、パリでのある体験から幸福を求めるのではなく与えられた労働を果たせという真理に目覚めます。

再生した教授は、独自の衣裳哲学を展開します。宗教も法律も国家も、すべては人間が作り出した衣裳であり、古びて破れた衣裳は脱ぎ捨て、新しいものを作らなければならないと説きます。最終的に、肉体や物質といった衣裳を透かして見れば、この世のあらゆる日常が神秘に満ちていることに気づくべきだと結論づけます。

編集者が教授の思想をまとめ終えた頃、テューフェルスドレック教授は謎の失踪を遂げます。おそらく1830年のパリ革命の混乱の中に消えたのではないかということが示唆されます。

コメント